6月のプライド月間が終わり、LGBTQ+への理解や支援のあり方が今一度注目されています。

日本国内でもレインボーロゴを掲げる企業や、啓発キャンペーンを行う団体が増える一方で、「実際の理解はどれほど進んでいるのか」という疑問も根強く残っています。

そのような中、LGBTQ+に対する日本の理解度は、世界と比べてどの程度なのでしょうか。本記事では日本の現状と企業が今だからこそ向き合う課題について綴っていきます。

ロバート・ウォルターズの2024年職場調査では、「職場で性的指向による差別やバイアスを感じた人」は44%、性自認に基づくものでは37%にものぼりました。

また、国際的な調査会社イプソスの「イプソスLGBT+プライドレポート2025」によると、「トランスジェンダーの人々は差別を受けている」という認識を持っている日本人は39%。これは、調査対象26か国の中で最も低い水準です。

一方で「トランスジェンダーの人々はそれほど/まったく差別されていない」という回答は33%で、26か国の中で最も高い数値でした。

このような結果から、日本ではLGBTQ+に対する差別の実態が、他国と比べて十分に認識されていない可能性があると考えられます。

そこで本記事では、日本におけるLGBTQ+の現状を世界と比較。企業・職場が直面する課題と、今後求められる取り組みについて解説します。

出典:イプソス(https://www.ipsos.com/ja-jp/ipsos-pride-survey-2025-japan#p01)

出典:ロバート・ウォルターズ(https://www.robertwalters.co.jp/en/insights/news/blog/2024-05-30.html?utm_source=chatgpt.com)

LGBTQ+とは?2025年の日本における当事者の割合日本における割合

LGBTQ+は性的指向や性自認の多様性を示す総称で、以下の頭文字から成り立ちます。

- Lesbian(レズビアン/女性同性愛者)

- Gay(ゲイ/男性同性愛者)

- Bisexual(バイセクシュアル/両性愛者)

- Transgender(トランスジェンダー/身体的な性別と自認の性別が異なる人)

- Queer(クィア/従来の性別・性的指向の枠に当てはまらない人)

- Questioning(クエスチョニング/自身の性別や性的指向が定まっていない人)

これら以外の属性を含む意味で、「+」を加えたLGBTQ+という表記も広く使われています。

また、「イプソスLGBT+Pride2024の調査」によると、日本におけるLGBT+当事者の割合は約5%と報告されています(※)。

出典:イプソス(https://www.ipsos.com/ja-jp/lgbt-ratio-from-report)

※電通グループの「LGBTQ+調査2023」によると、LGBTQ+当事者層の割合は約9.7%。LGBTQ+の割合は調査方法や対象によって変動があるため、数値には一定の幅があります。

LGBTQ+の日本の現状を世界と比較してみる

まずは、2000年代以降の日本におけるLGBTQ+を巡る出来事から見ていきましょう。

| 年 | 主な出来事 |

| 2003年 | 性同一障害者特例法が成立(日本で初めて性別変更が可能に) |

| 2012年 | 厚労省が「性的マイノリティに対する職場での配慮」を初通知 |

| 2015年 | 渋谷区が日本初のパートナーシップ制度を導入 |

| 2019年 | 改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)が成立

※性的指向・性自認に関する差別的言動もパワハラに該当し得ると明記 |

| 2021年 | 札幌地裁で同性婚を「違憲」とする初の判決 |

| 2021年 | 東京五輪でIOCのオリンピック憲章に基づきLGBTQ+配慮が国際的に注目 |

| 2023年 | LGBT理解増進法が成立・施行 |

| 2023年 | 最高裁大法廷が性別変更の手術要件を違憲と判断 |

| 2024年 | 政党マニフェストに「LGBTQ+差別禁止法」「同性婚制度」への明記が増加 |

| 2025年 | 同性婚を認めない現行制度について5高裁すべてで「違憲または違憲状態」の判断が出揃う |

| LGBTQ+配慮が明記された労働施策総合推進法の改正が2024年に成立・公布 | |

このように日本では、LGBTQ+への理解や制度整備が着実に進んでいることがわかります。

ただし世界に目を向けると、同性婚の法制化や差別禁止法の整備が日本よりも進んでいる国は多くあります。それらの国々と比べると、日本は遅れをとっているのが現状です。

ここからは、日本と海外の状況を比較しながら、現状を見ていきます。

同性婚の法整備|日本と海外の違い

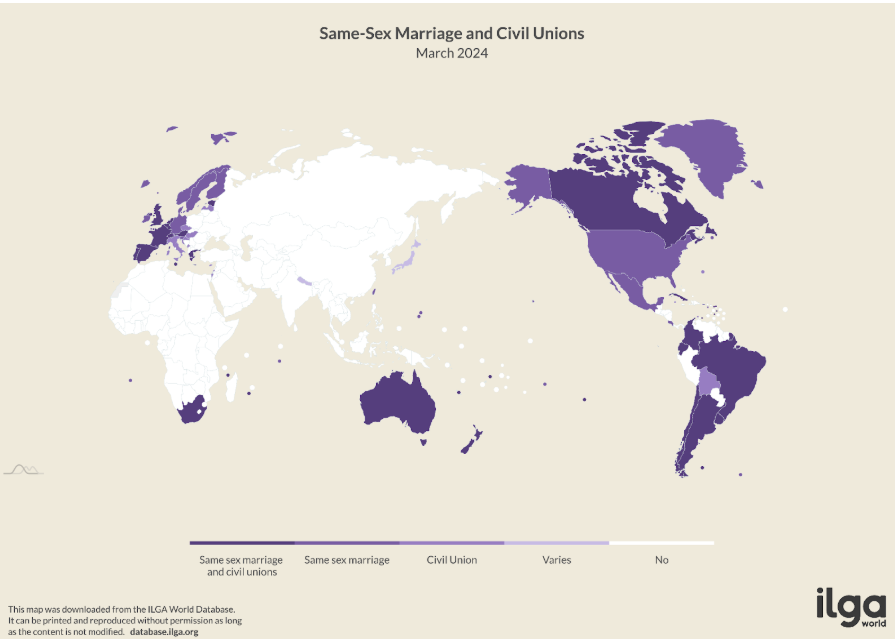

出典:国際レズビアン・ゲイ協会(https://ilga.org/ilga-world-maps/)

上の図では、最も濃い紫と2番目に濃い紫の国が「同性婚を法律で完全に認めている国」になります。同性婚を法的に認める国は、年々増加しています。

NPO法人EMA日本の調査によると、同性婚など同性カップルの権利を保障する制度を有する国・地域は、世界の約22%。たとえば、以下のような国が挙げられます。

(オランダ、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、デンマーク、ブラジル、フランス、ニュージーランド、イギリス、アメリカなど39か国)

また2025年1月には、タイで東南アジア初の同性婚法が施行されました。

もともと東南アジアは、同性婚に対して宗教的・文化的な抵抗が根強い地域です。今回の法制化には、タイ政府が「LGBTQ+に寛容な国」としての国際的な立場を強調する狙いもあるとされています。

一方、日本では現行法で同性婚は認められていません。G8の中で同性婚が法制化されていないのは、日本とロシアのみです。

ただし、日本経済新聞社の世論調査(2023年実施)では、同性婚に賛成する人の割合は65%にのぼり、法整備を求める世論は広がっています。

出典:NPO法人EMA日本(http://emajapan.org/promssm/world)

出典:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68780580W3A220C2PE8000/)

差別禁止法・人権保障の現状

多くの国では、性別や性的指向、宗教、障害、人種などに基づく差別を禁じる「差別禁止法」が整備されています。

差別禁止法では、LGBTQ+への差別も明確に対象とされています。たとえばノルウェーでは、性的指向や性自認に対するヘイトスピーチが訴追の対象となっています。

一方、日本では2023年に「LGBT理解増進法」が成立。しかし、これはあくまで理解を促す努力義務にとどまっており、法的拘束力はありません。

なお、LGBTQ+への雇用差別を禁じる法律を整備している国は、すでに世界80ヵ国以上にのぼります。

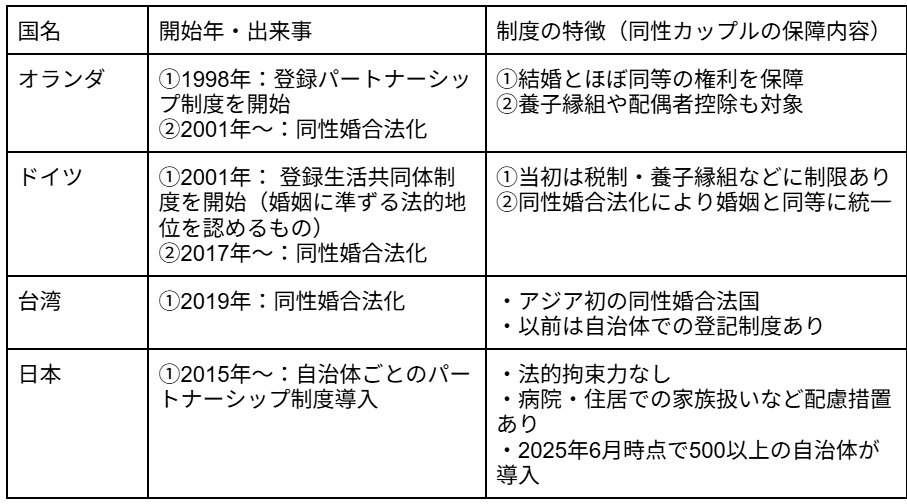

パートナーシップ制度の導入自治体と課題

- <日本と海外の主な違い>

- 法整備のレベル: 日本は自治体ごとの制度、海外は国レベルでの法制化が多い

- 制度の内容と保障範囲: 日本では「結婚」ではなく「準婚(※)」であり、相続・税制・養子縁組などに限界がある

- 社会認識との連動性:海外では制度の導入とあわせて、教育・意識啓発も進める事例が多い

日本では法制度自体の整備の遅れに加えて、制度と社会認識とのギャップが課題となっています。

制度を導入するだけで終わらせず、社会全体での理解促進も同時に進める必要があります。

※法律的には認められていないが、内縁の関係といえる状態

LGBTQ+が直面する日本企業・職場の課題とは

LGBTQ+当事者にとって、職場環境は必ずしも安心できるものだとは限りません。

ここでは、企業や職場で直面しやすい課題を具体的に見ていきます。

<職場におけるLGBTQ当事者の悩みと現実>

日本の職場では、LGBTQ+当事者がカミングアウトに不安やためらいを感じている実態があります。

たとえば、電通が制作した「広告とLGBTQ+」ガイドブックによると、回答者の50.8%が「誰にもカミングアウトしていない」と回答。

また、Indeed Japanが2023年に実施した「LGBTQ+当事者の仕事や職場に関する意識調査」では、以下のような声が明らかになりました。

- 約4割の当事者が「職場で生きづらさを感じている」(非当事者の約1.5倍)

- 13.1%が「採用企業にLGBTQ制度があるからわからなかった」「勤務中の髪型や服装がなどが希望と合わなかった」と回答

制度の整備不足や情報の不透明さが、働く意欲やキャリア形成の障壁となっている実態がうかがえます。

出典:電通(https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/deandi/Advertising_with_LGBTQ_2025.pdf)

出典:Indeed Japan(https://jp.indeed.com/news/releases/20230420-2)

企業に求められる対応と配慮

LGBTQ+当事者が職場で直面するハード面の課題を解消するためには、企業による環境整備が欠かせません。

特に重要なのは、「制度」と「職場文化」の両面からの取り組みです。

制度面では、以下のような整備が求められます。

- 採用時の性別欄に「その他・未回答」を設ける

- 通称名の使用を認める

- 性自認に基づいたトイレや更衣室の利用を可能にする など

実際、こうした制度を導入する企業も増えており、働きやすさの向上につながっています。

文化面では、LGBTQ+への理解を深める社内研修や行動指針の明文化が重要です。特定の担当者だけに任せず、全従業員が基本的な知識を持つことが、差別や偏見のない風土づくりにつながります。

また、近年では「アライ(ALLY)」と呼ばれる支援者を育成・可視化する取り組みも注目されています。たとえば、アライであることを示すステッカーの配布などは、当事者が安心して働ける職場づくりに貢献しています。

私たちにできること|企業の第一歩としてのアクション

6月のPRIDE月間では、多くの企業がレインボーロゴの使用や社内外への啓発活動を行います。

こうした活動自体は非常に意義あるものですが、一過性で終わってしまえば、企業としての信頼を損なうリスクもあります。

実際、SNSではレインボーウォッシュング(※)といった批判の声も見られています。

昨今は、何のためになぜと取り組みを行うのか。本質的に取り組んでいるかどうかが問われる時代です。

だからこそ、PRIDE月間を出発点として、企業がLGBTQ+支援を継続する姿勢を示すことが重要です。

※マーケティングの1つとしてLGBTQ+配慮を装い、実際は有意義な活動をしていないこと

PRIDE月間後に求められる“継続的な取り組み”

以下のような小さなアクションの積み重ねが、大きな文化の変化につながります。

◾️アライ研修の実施

LGBTQ+当事者の味方であるアライを育てる研修は、職場の安心感づくりに効果的です。年1〜2回の開催でも、継続的な意識づけになります。

◾️福利厚生の見直し

配偶者手当や休暇制度を同性パートナーにも適用することで、実質的な制度整備が可能になります。

◾️ヒアリングや相談窓口の設置

匿名で意見を伝えられる窓口や、当事者の声を聞く機会を設けることで、信頼と対話の土壌が生まれます。

◾️継続的な社内啓発

PRIDE月間以外の時期にも、社内ポスターや社内SNS、メルマガなどを通じて情報発信を行うことで、風化を防げます。

このような日常的なアクションを通じて、「LGBTQ+に配慮した職場づくり」を企業文化として定着させることが求められています。

また、以下の記事には企業がLGBTQ施策を導入する際の具体的なステップが記載されています。ぜひ参考にしてみてください。

【Tips】企業のLGBTQ+施策導入ガイド!3つのメリットと実践ステップ

まとめ|LGBTQ+の日本社会における今後の展望

LGBTQ+を取り巻く社会環境は、大きな転換期を迎えています。制度面の整備が追いついていない今だからこそ、企業ができるアクションには大きな意味があります。

当事者にとって、本当に安心できる職場を目指すこと。それは働きやすさを高めるだけでなく、企業の信頼性を高めることにもつながります。

アカルクでは、LGBTQ+に関する研修や制度設計、社内文化づくりのご相談を承っています。

「何から始めたらいいかわからない」という段階でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。