LGBTQ+への理解と対応は、今や企業にとって“あるべき姿勢”から“求められる責任”に移行しつつあります。従業員の多様性を尊重し、安心して働ける職場環境を整えることは、人材定着や企業価値の向上にも直結します。

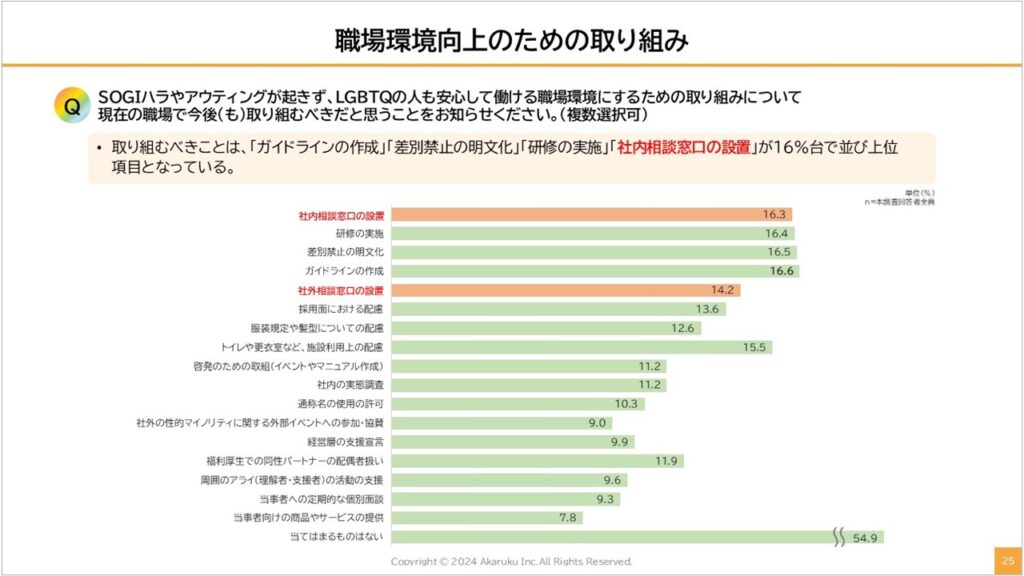

その中で、LGBTQ+への取り組みとして注目されているのが「LGBTQ+に関する相談窓口」の設置です。下記の調査でも分かる通り、「社内外の相談窓口の設置」が職場に望まれる取り組みの上位に挙がっています。

出典:株式会社アカルク、株式会社アスマーク共同調査

(2024年8月7日~ 8月21日に行った有職者1万人を対象とした職場におけるLGBTQ+調査)

相談窓口の設置は、LGBTQ+当事者やその周辺の人々が抱える不安や悩みに専門的な立場から寄り添い、安心して相談できる環境を整えるものです。話しにくいと感じる内容でも、信頼できる窓口があることで心理的安全性が高まり、当事者にとって大きな支えとなります。

人事部門としても、どのようなことが社員の働きづらさの要因なのかを適切に把握し、個々人の事情に寄り添えるようになるでしょう。

また、対応に悩む管理職や同僚のサポートにもつながり、組織全体の理解促進にも寄与します。

本記事では、実際に社外相談窓口を導入・運用するまでの流れを、選定・運用のポイントや意義を交えながら具体的に解説していきます。

社内相談窓口と社外相談窓口の役割の違い

前述の通り、LGBTQ+に関する取り組みを進める中で、相談窓口の設置は非常に重要な要素となります。

近年では、「社内相談窓口」と「社外相談窓口」の両方を整備する企業も増えてきており、それぞれの特性を活かしたサポート体制づくりを進めています。

社内相談窓口の役割

日頃のコミュニケーションやちょっとした不安の共有、職場での制度や配慮に関する相談など、現場に近い立場だからこそできるサポートがあります。

相談者の状況を日常的に見守りながら、タイムリーかつ柔軟に対応できる点が強みです。

社外相談窓口の役割

一方で、ハラスメントや性のあり方に関する悩みは非常にプライベートでセンシティブな内容を含むことも多く、「社内では話しづらい」と感じる方も少なくありません。

こうした場合に、第三者である外部の専門家や団体が相談を受けることで、匿名性・中立性が保たれ、心理的なハードルが下がります。

また、LGBTQ+に関する知識やカウンセリング経験を持つスタッフによる対応が期待できるため、専門的かつ安心感のある支援が可能です。

社外相談窓口設置の意義

LGBTQ+当事者は、自身の性的指向や性自認に関連する「働きづらさ」について、社内ではアウティングやハラスメントの懸念から相談しにくいと感じることが多いと言われています。偏見や差別の懸念から、社内の人事や上司には話しづらい場合もあります。

また相談を受ける側も、同じ会社にいて密接な関係性を築いていると、どこまで踏み込んで支援できるか、慎重にならざるを得ない場面も少なくありません。

LGBTQ+に関する相談は、法律の知識、専門用語や専門機関の把握、多様性やセクシュアリティへの深い理解、当事者を取り巻く歴史的背景や最新動向に関する絶え間ないアップデート、ジェンダーやセクシュアリティに特化したカウンセリングスキルなども求められますが、社内に既にそのような能力を十分に有している人材が存在しているケースは珍しいかもしれません。

社外相談窓口を設けることで、当事者が匿名で安全に相談できる環境が整い、精神的な安心感を得ることができます。

また、企業側にとっても、定期的にフィードバックを受け取ることで、従業員の声を間接的に把握する手段となり、職場改善や制度設計に役立ちます。

社外相談窓口を設置するメリット

■匿名性と安心感の確保

外部窓口であるため、社内での立場や評価を気にせず相談できる環境が整います。また、気軽に相談や質問もしやすいのが特徴的です。

■専門性のある対応

LGBTQ+に関する知識を持つカウンセラーや専門家(相談対応のスペシャリスト)が対応するため、適切な助言や情報提供が可能です。

■人事・管理職の負担軽減

「声を拾い、個別に対応する」ことを外部窓口に委託することにより、全てを社内で対応する必要がなくなり、企業は「それを受け止めて会社としての行動に反映する」ことに注力できます。

具体的には、相談を通じて明らかになった課題に対して職場の制度や文化を見直す(社内研修・人事制度の見直し・ガイドラインの制定など)ことや、同じような問題が繰り返されないよう社内でのフォローアップ体制を整えること(再発防止策の実施・モニタリングなど)です。

■各種制度の申請先の役割

外部相談窓口も様々なスタイルがありますが、社内システム上、申請先のハードルがある場合、制度申請時の窓口を務めることができるケースもあります。(※弊社では対応可能です。)

■企業姿勢の明確化

社外窓口を設けることで、「形だけではない本気で取り組みを行う決意」が内外に伝わります。

たとえば職場におけるLGBTQへの取り組みを評価する「PRIDE指標」では、相談窓口の設置が評価項目の一つとなっており、外部に対しても企業の姿勢を明確に示す手段となります。

また、2023年に施行されたLGBT理解増進法においても、事業者には職場環境の整備に向けた「努力義務」が定められており、社内外の相談体制の整備は、実効性ある対応の一環といえます。

一方、もちろん課題もあります。

導入にあたってよくある課題

■活用が進まない可能性

窓口の存在自体が社内に浸透しておらず、相談するハードルが高いままだと、十分に活用されないリスクがあります。

■運用を最初に決めておく必要がある

心理的安全性や秘匿性を担保したルールを策定し、外部で得た相談内容をどのように社内にフィードバックしてもらうか、そしてどのように社内対応するかなどを事前にフロー化するなど、運用を明確にしておく必要があります。

■コストの発生

専門機関との契約や運用には一定の費用が発生します。中小企業の場合は自社単体だと負担感が高いかもしれません。

自社の所属する地域や業界団体単位で設置し、費用を按分できるとこの課題が解消できる可能性があります。

このようなメリット・課題を把握したうえで、導入を検討されることを推奨します。

設置・運用のステップ

社外相談窓口の導入を決定したら、下記の流れで運用まで動いていきましょう。

外部パートナーによっては設置までの期間を非常に短く謳っているところもありますが、一つ一つのステップを丁寧に進めることで、設置後にスムーズに運用することができるでしょう。

1.目的と対象・運用ルールの明確化

「当事者向け」「相談された人向け」などに分けて、誰が対象でどのような相談ができるのかを明確にします。

2.外部パートナーの選定

実績・対応範囲・相談方法、費用感などを比較検討し、信頼できるパートナーを選びましょう。

3.社内への告知・啓発

利用しやすい雰囲気をつくるため、窓口の存在を丁寧に広報します。定期的な周知や、研修とセットで導入すると効果的です。

4.利用状況の把握と見直し

都度・月次・期毎などでの報告やヒアリングを通じて、活用状況や課題を振り返り、改善していきましょう。

外部パートナー選定のポイント

社外相談窓口は、外部の専門機関や会社、団体と連携して設置するのが一般的です。

LGBTQ+に関する知識や相談実績がある法人に委託することで、相談者にとって信頼性の高い対応が可能になります。

窓口はメール、電話、オンライン、対面など複数の手段があると相談者は状況に応じた相談がしやすくなります。

何より、相談者や相談内容の守秘義務を明確にし、匿名性を徹底することが重要です。

選定にあたっては、費用だけでなく、

- 自社と同規模の企業や同業種へのサポート実績があるか

- 専門性を有しているか

- 外部資源(法律・福祉・医療等)との連携があるか

- 利用可能時間は自社社員が利用しやすい設定となっているか

- 定期的にフィードバックがあるか

などの観点から総合的に判断することがポイントです。

相談者・企業のどちらにも寄り添ってくれるスタンスかどうかもきちんと見極めましょう。

相談対応以外のフォロー(分析レポート・施策提案・利用促進サポートなど)を行ってくれるか、行ってくれる場合は有償・無償のどちらかなども大切なポイントかもしれません。

社内への告知・啓発のポイント

従業員に対しては、社内ポータルや研修を通じて、相談窓口の存在と利用方法を周知することが多いです。

「相談窓口はLGBTQ+当事者だけでなく、周囲の方からのご相談も受け付けています」「匿名で利用可能です」などの文言があると安心して利用してもらえる可能性が高まります。

設置の目的や相談の具体例(悩みの共有、将来のキャリア、ハラスメントへの対応、社内制度の利用方法、職場での配慮要望、部下や同僚から相談を受けたが対応に困っているなど)どのような相談ができるかを具体的に可視化させると効果的です。

外部パートナーの企業・団体名や、内容がどこまで共有されるのかについても言及すると信頼性が増します。

外部パートナーによっては周知のためのパンフレットやカード、リーフレットを提供している場合もあるので、遠慮なく聞いてみましょう。

利用状況の把握と見直しのポイント

上記を経ていよいよ運用を開始しとなります。

しかし、最初のうちは思っていたほどの利用はないかもしれません。

外部パートナーと協力しながら、浸透に付いてのアンケートや窓口TOPページのアクセス状況解析などで定期的な分析を行い、業界や自社の風土に合った方法で利用促進を図りましょう。

組織ごとに、朝礼や部会で定期的に周知してもらうのも1つの方法です。

相談窓口設置企業の利用促進アプローチ例

■ A社(製造業界)

【課題】現場作業が多く、男性中心の職場も多いため、LGBTQ+に関する理解が浸透しにくい場合もある。

【アプローチ】

- ポスターや社内掲示板など、目に見える形で相談窓口を周知。

- シフト勤務者にも配慮し、電話やチャットなど多様な相談手段を用意。

- 上意下達の風土があるため、現場リーダーや管理職への研修を重点的に実施。

■ B社(サービス業界)

【課題】パート・アルバイトなど非正規社員が多く、社内制度が整っていないこともある。

【アプローチ】

- 窓口情報を雇用契約書と一緒に配布、入社時オリエンテーションで説明。

- 外部窓口へのアクセスはQRコードなどで簡単にできるよう工夫。

■ C社(IT・クリエイティブ業界)

【課題】多様性を尊重する文化が比較的根付いているが、制度面が未整備な場合もある。

【アプローチ】

- Slackやイントラ上に相談窓口のチャット機能を設置。

- アンコンシャスバイアス研修・福利厚生とあわせて相談窓口を整備。

■ D社(介護・福祉・医療業界)

【課題】対人支援を中心とする職場で、ケアの専門性は高いものの、LGBTQ+に関する理解は個人差が大きい。同性パートナーの存在に関しても、社内だけでなく顧客に対する配慮が必要な場面が多々ある。

【アプローチ】

- LGBTQ+に関する基礎知識と共感的な接し方について職員研修に組み込む。

- スタッフルームやタイムカード付近など、全職員が目にする場所に周知資料を設置。

■ E社(教育・保育業界)

【課題】生徒・保護者対応を行う立場であるため、自身の属性を職場で出しづらいと感じる職員もいる。表向きは多様性に配慮していても、内部では従来の性規範前提の意識が根強く残っているなどの課題が潜在していることもある。

【アプローチ】

- 教育的観点から「学びとしてのLGBTQ+」を研修に取り入れつつ、自分自身の悩みにも相談できる窓口があることを明示。

- 外部機関の中立性・守秘義務を強調し、安心して利用できるよう周知。

相談窓口で最も大事なことは継続することです。

相談の可否に関わらず、「いつでも相談できる」という安心感や、会社がなぜ設置しているのかその姿勢を打ち出すことが、風土形成にも影響します。

相談窓口を通じて必要に応じや個々の対応を行うとともに、全体的な課題解決を図るための施策を検討しましょう。

外部パートナーによっては、傾向を分析し、施策などを提案してくれる団体・企業もあります。

合わせて、管理職や人事担当者向けの、相談一次窓口としてのスキルアップ向上研修も行うと内製化しやすくなります。

将来的に相談窓口の内製化を検討されている場合は、まずは社外窓口を活用しつつ、社内にも相談対応の体制を少しずつ整えていくのが有効です。

外部パートナーに相談し、社内相談対応者向けの研修などを実施してもらうことで、社外と社内の窓口を併用しながら、徐々に社内対応力を高めていくこともよいかもしれません。

ただし、人事異動などで担当者不在とならないよう、定期的に複数人が十分なスキルを身に着けておく必要があります。

また、内製化した後も、社内の相談対応者が判断に迷ったときや精神的な負荷を感じたときに相談できる先として、社外窓口と継続的に連携しておくことは、対応者の支えとなるだけでなく、相談体制の安定性にもつながるのではないでしょうか。

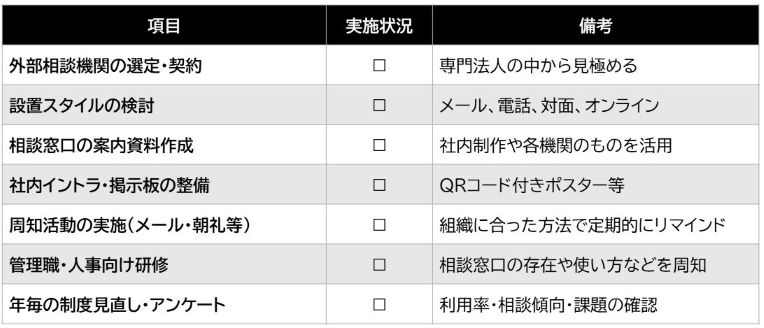

導入・運用チェックリスト

まとめ

本記事ではLGBTQ+に関する社外窓口がなぜ必要なのか、どのようにすれば設置できるのかについてお伝えしました。

LGBTQ+に関する施策に「正解」はありませんが、最も大切なのは“いつでも声を受け止められる場”を用意することではないでしょうか。社外相談窓口の設置は、そのための確かな一歩となるはずです。

株式会社アカルクでは、今月、「職場のLGBTQ+やSOGIハラスメントに特化した社外相談窓口」をリリースしました。現在、初期導入費無料のキャンペーンを実施しています。

実績と知見のある弊社と連携することで、より安心で効果的な支援体制が実現できます。

もし、導入にあたって「どんな形が自社に合うのか」「信頼できる外部機関をどう選べばよいのか」といったお悩みがあれば、まずは相談でも構いませんのでいつでもお声掛けください。

「どう対応したらいいかわからない」「サポートしたいが迷っている」といった人事担当者や社内窓口の担当者の皆さまも、ぜひお気軽にお問い合わせください。