「結婚の自由をすべての人に」。これは、同性婚法制化(後述)を求めて活動している公益社団法人「Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に(以下、MFAJ)」のスローガンです。

価値観が多様化する現代において、自分の意思で結婚しない人生を選んだり、新しい家族のあり方を模索したりする人たちも増えています。

しかし、日本で暮らす法律上同性どうしのカップルには、今も昔もその選択肢すらありません。

現在日本ではそのような現状を変えるため、冒頭で触れた同性婚法制化を求める訴訟が全国各地で行われており、2024年からは次々と各地の高等裁判所で「同性どうし結婚ができない現在の法律は憲法に違反するものである(違憲判決)」と判決が下っています。

つい先日の2025年3月には名古屋高裁(高等裁判所)と大阪高裁でも違憲判決が出されました。

そのような世の中の流れの中、アカルクでは、パートナーの性別に関わらず、結婚するかしないか、その自由が認められ、選択できるようになってほしいと考えています。

この記事では、同性婚についての概要から世界・日本の状況、またどうすれば同性婚が日本で実現するのかについて解説します。

同性婚の法制化とは

同性婚とは、性別に関わらず、同じ性別の人どうしが結婚することを指します。

結婚とは、法律や社会からの承認・保障のもと、お互いに支え合って生きていくこととされています。結婚は、「愛する人と家族になりたい」という希望を叶えるための基本的な権利であるとともに、そのような望みを持つ人にとっては極めて特別な関係性であり、人生における非常に重要な事項の一つとなり得ます。

本来、2人が共に生きていきたいという望みは、法律上の性別や性的指向に関わらず、大切にされるものではないでしょうか。しかし、今の日本では同性婚が認められていません。

法律上の性別が同じというだけで、婚姻届を出しても受理されず、結婚できないのが現状です。

近年、このような日本の現状は憲法で保障されている「結婚の自由」「法の下の平等」に反しており、差別に当たる行為であるという考えを持つ人が増加し、「結婚の平等=同性婚法制化(同性婚は日本では『違法行為』とは言えないことから、『合法化』ではなく『法制化』という言葉を使う場合が多いです)」を求め、法的な変革を促す運動が活発化してきています。

同性婚が法制化され、同性カップルも税制や相続、医療などに関する法的な保護と社会的な承認を受けることができる日が一日も早くやってくるよう、冒頭でご紹介したMFAJをはじめ、様々な市民団体や企業が日々国に働きかけています。

同性愛・同性婚のいま

世界の同性愛・同性婚の現状

世界的にも、同性婚を法的に認める国や地域は年々増えてきています。

1989年にデンマークで世界で初めて「登録パートナーシップ法」が制定されました。これは同性カップルにも異性カップルが結婚している場合に認められるものとほとんど同じ権利が認められるという制度です。

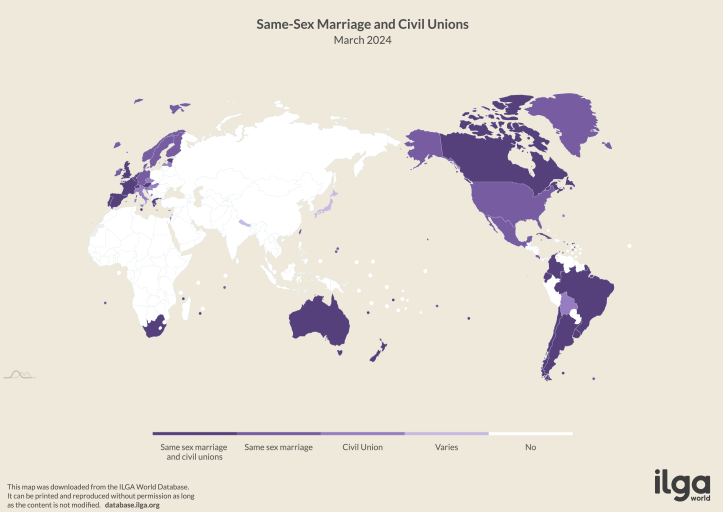

そして2001年、ついにオランダで法律上の性別が同じ人どうしの結婚が実現しました。現在では、アメリカやドイツ、オーストラリア、そして南アフリカなど、2025年4月現在、39の国・地域で同性婚が可能になっています。下記の地図は2024年3月時点のものですが、同性婚になんらかの法的承認が与えられている国を色分けしています。

色分け左から:【同性婚と法的に承認されたパートナシップ制度】【同性婚】【法的に承認されたパートナシップ制度】【独自に混在している】【なし】

出典:ILGA WORLD MAPS

その一方で、法律で同性愛を禁じている国もあります。罰金刑をはじめ、逮捕・投獄されたり、極刑を課される可能性がある国も存在しているのが現状です。

中東やアフリカ地域を中心に、犯罪とされている国々が多くあります。こうした国々の多くは旧来の異性愛規範や宗教観の名残で同性愛を禁じていると思われますが、ロシアやマリのように、近年になって、政治的な背景から同性愛を犯罪と見なす刑法が施行されるようになった国もあります。そのような国において、同性婚の合法化・法制化は依然として現実的なものではないでしょう。

同性婚導入の効果と日本の現状

同性婚が認められるようになった国では、LGBTQ+への差別や偏見の解消が加速したり、同性愛者の人生設計に「結婚」という選択肢が追加されたことによって、より仕事・消費・社会貢献に前向きになったりというプラスの効果が報告されています。

例えば、台湾では同性婚の法制化以降定期的に行政院(日本の内閣に当たる)が同性婚に関する世論調査を実施していますが、同性愛者だけでなくLGBTQ+全体への国民の理解度上昇、また当事者の自己肯定感が法制化前よりも上昇していることが明らかになっています。

※参考:台湾行政院調査報告書

この例は、制度が人々の意識を大きく変えたと言えるのではないしょうか。

日本では同性愛は違法ではなく、先述したような刑罰対象となる国とは異なります。しかし、同性パートナー間の法的権利保障は未だ実現していません。

G7の中ではイタリアと日本以外の国で同性婚が可能となっていますが、イタリアには同性婚に準ずる国レベルでの同性間の登録パートナーシップ制度があるので、国として同性間の婚姻相当関係への権利保障が全くないのは日本だけとなっています。ただし日本でも国としての制度はないものの、自治体レベルでは、同性カップルを婚姻相当関係と認めるパートナーシップ制度が整備されてきています。

アジアでは、宗教観や伝統的な家族観といった同性婚の法制化が進みにくい背景がありましたが、2019年、台湾で同性どうしの結婚が可能となりました。その後ネパール、そして先日ついにタイでも可能となったのはご紹介した通りです。(前回のブログはこちら)

アジアでの更なる進展が注目される中、日本はアジアで4番目に同性婚が実現した国となるのか、また世界の主要国として結婚の平等に対しどのような姿勢をとっていくのか、国際的な流れから見ても日本の状況が注目されています。

同性婚とパートナーシップ制度

パートナーシップ制度との違い

国による同性婚法制化を求める機運が高まってはいますが、法制化がすぐには見込めない中、東京都をはじめとして、同性カップルを婚姻相当関係と認めるパートナーシップ制度条例を導入する自治体も増えています。2025年3月1日時点で、導入自治体数は500に迫り、人口カバー率も90%近くとなっています。

自治体によって多少の違いはありますが、パートナーシップ制度とは、自治体が発行するパートナーシップ証明書を通じて同性カップルの関係を公的に認めるものです。この制度により、同性カップルは自分たちの関係を公的に認めてもらえることで精神的な安心感を得られることはもちろん、病院での面会権や住宅の共同契約、保険の受取人指定など、実生活において具体的な支援を受けることができる場合もあります。

(ただし、病院、管理会社、保険会社、銀行などそれぞれの判断に委ねられており、適用されることはまだまだ限定的です)

パートナーシップ制度によって、同性カップルの可視化や社会の意識変化など、一定の効果が得られたことは確かな事実です。

しかし、この制度は法的効力が限定されており、結婚と同等の権利や義務を伴うものではありません。

【パートナーシップ制度では認められない権利の例】

- 配偶者の子、または養子との共同親権

- 配偶者が死亡した場合の相続や年金受給

- 所得税・相続税の配偶者控除

- 医療費控除(医療費の合算)

- 在留資格、帰化(配偶者が外国人の場合)

- 離婚した場合の財産分与や年金分割、慰謝料請求

このように、法的な権利の多くは婚姻関係にある二人にのみ認められ、パートナーシップ制度では認められない権利が多くあります。

また、異性どうしの婚姻とは別制度として整備することによって、人々に「結婚はあくまでも異性どうしのもの」という認識をもたらす事態にもなりかねないでしょう。

更に、この制度は自治体ごとに導入されているため、内容が自治体によって異なったり、引っ越し等に伴い権利が消失してしまうこともあります。

全国民に平等に結婚の自由が与えられるためには、やはり国のもとでの同性婚の法制化が求められるのではないでしょうか。

日本で同性婚が法制化されるには

日本で同性婚が法制化されるには、民法の改正が必要です。憲法上、婚姻について「『両性』の合意のみに基づいて成立」と規定されていることから、一部では憲法改正が必要なのではないかという意見もありますが、憲法が作られた当時は同性間における関係が想定されていなかったため「両性」という言葉が使われたに過ぎず、憲法の改正をせずとも同性婚の成立は可能という考えが一般的です。

具体的には、民法上で多く使われている「夫婦」という言葉を「婚姻の当事者」にするといった単語の置き換えをすることで同性間の婚姻が可能であるという解釈が成り立つと言われています。

日本では先述したMFAJが中心となり、法制化の実現に向けて精力的に活動しています。具体的には、国会議員に対する面談や陳情等の地道な啓発を通し賛同議員を増やすとともに、司法機関(裁判所)から立法機関(国会)へ強く法改正を促してもらうため、全国各地で国を相手取り「法律上の性別が同じカップルが結婚できないことは憲法違反である」という主訴内容の訴訟を起こしています。

裁判の状況

前述の訴訟(通称「結婚の自由をすべての人に」訴訟)は、6つの裁判(札幌、東京一次・二次、名古屋、大阪、福岡)として2019年から全国で同時に進められています。

日本の裁判は「三審制」といって、地方裁判所(一審)⇒高等裁判所(二審)⇒最高裁判所(三審)という順を辿ります。最初の判決は2021年3月の札幌地裁(地方裁判所)判決でした。結果は「違憲」、同性婚を認めないことは憲法に違反するとの判断でした。この判決は、日本国内外で大きな反響を呼びました。

しかし、2つ目の判決となった2022年6月の大阪地裁判決は真逆の「合憲」。婚姻は2人の間の子どもを生み育てるためのもの、つまり自然生殖関係を保護するためのものだから、それができない同性カップルが結婚できないことには合理性がある、という内容でした。但し、国会が立法をしないことが将来的に憲法に違反するものとして違憲になる可能性は示唆されました。

大阪地裁の判決は当事者のみならず、子どもがいない異性カップルなどにも大変な落胆を与えましたが、その後各地の一審では全て現行法が違憲または違憲状態であるとの判断が下されました。

そして2025年3月、一審では合憲判断であった大阪でも一転して高裁(高等裁判所)では違憲判断が下され、5か所すべての高裁で「違憲判決」が出そろいました(東京第2次訴訟は審議中)。

大阪高裁では「同性婚を許容してない現状は、個人の尊厳を著しく損なう不合理なもの」と断じ、パートナーシップ制度についても「同性カップルにのみ、婚姻とは別の制度を設けることは、新たな差別を生み出しかねない」と踏み込んだ判決となりました。

5か所すべての高裁で判決が揃うことは非常に珍しく、それだけ法解釈が一貫していることを示しています。通常はそのような場合、国はその結果を重視し、喫緊の課題と位置付け、法改正や政策の見直しを始めます。

しかし、判決が出るたび国は「国民の家族観の根幹に関わる問題のため注視する」と繰り返し、法制化への動きは今のところ見られていません。国が訴訟の途中で法律を改正して同性婚を実現しない限り、最高裁判所の判断が出るまで戦うことになりますが、裁判に時間がかかるほど、原告や同性婚を求める人々は高齢となっていきます。

高齢の同性カップルは、特に医療や介護の場面で法的な保護が必要となることが多くなるばかりではなく、無念の思いを抱えたまま、法制化を待たず亡くなる方もいて、一日も早い法制化を望む方は大勢います。

まとめ

本記事では同性婚法制化がなぜ必要なのか、どのようにすれば実現するのかについてお伝えしました。

同性婚の法制化はすべての人が平等に結婚の自由を享受できるようになるために、大切な役割をはたすのではないでしょうか。また、性別に関係なく、愛し合う人々が法的に認められる社会は、多様な家族の形を尊重し、結婚していてもしていなくても個人の尊厳が守られる、成熟した社会なのではないでしょうか。

法律は時代に合わせ変わっていくものです。現代の多様な価値観に合わせ、一刻も早く法制化が実現されるため、弊社も引き続き事業を通し働きかけていきます。

株式会社アカルクは、パートナーの性別に関わらず、結婚するかしないか、その自由が認められ、選択できるようになってほしいと考えています。

同性婚法制化を見据え、同性間の婚姻相当関係を前提としたパートナーシップ制度やファミリーシップ制度等の策定を検討している、またはしたいと考えている人事担当者や採用担当者の皆さまはぜひお気軽にお問い合わせください。